GESUCHE VOM HERSTELLER CARL-ZEISS-JENA

Nivellier I

Baujahr ab 1909

Dieses Gerät zeichnete sich aus durch:

- ein kurzes Fernrohr mit Innenfokussierung,

verbessertem Okularauszug sowie einer Glasstrichplatte, die eine stabilere Ziellinie garantierte,

– eine wartungsarme zylindrische Stehachse,

– eine höhere Einspielgenauigkeit durch eine spezielle Prismenablesung der Röhrenlibelle,

– die Ablesegenauigkeit konnte durch einen Planplattenvorsatz gesteigert werden und

– das Gerät war klein und leicht

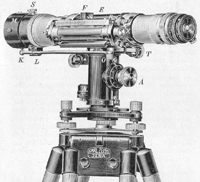

Nivellier III

Baujahr ca. ab 1925

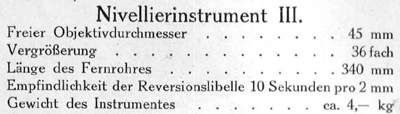

Nivellier A

Baujahr ca. ab 1925

Mit dem Ni A konnte ein mittlerer Höhenmessfehler von +/- 0,4 mm auf einen Kilometer im Doppelnivellement reproduzierbar bestimmt werden.

Nivellier Ni 002 A

Baujahr ca. ab 1983

Unter Beibehaltung der bewährten

Grundprinzipien des

NI 002 wurde mit

der Entwicklung des NI 002 A eine weitere

Steigerung der Leistungsfähigkeit

beim Präzisionsnivellement erreicht.

Die Ziellinienstabilisierung mit quasiabsolutem

Horizont garantiert höchste

Präzision. Der konstruktiv verbesserte

Kompensator des

NI 002 A wird auch

erhöhten Ansprüchen an das Schwingungsverhalten und die Magnetfreiheit

gerecht.

Nivellier RENI 002 A

Baujahr ca. ab 1988

Zwölf verschiedene Nivellementsverfahren

-

zehn für das Linien- und zwei

für das Flächennivellement - sind im

RENI 002 A programmiert.

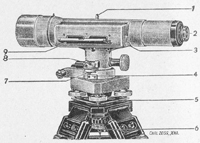

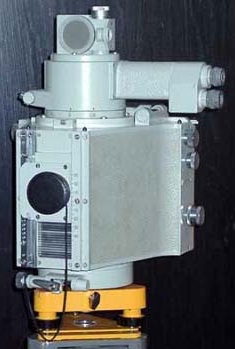

Elektrooptischer Distanzmesser EOS

Baujahr ca. ab 1965

Auf Basis des bekannten Phasendifferenzmessverfahrens

erschien 1965 der erste elektrooptische Distanzmesser

EOS aus Jena. Der aus Uppsala/Schweden stammende Erik Bergstrand hatte bereits 1948 erste Versuche hierzu durchgeführt. Mit dem EOS wurde auf eine Entfernung von

2 km eine Streckenmessgenauigkeit von +/-1 cm erreicht. Jedoch das Gewicht von 34 kg und die Leistungsaufnahme von 70 W machen deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein wirklich portables Gerät handelt. Auch ist die Größe des Instrumentes noch nicht für eine Kombination mit einem Theodoliten geeignet, um ein Tachymeter bzw. eine Totalstation zu bauen.

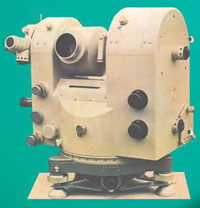

Elektrooptischer Tachymeter EOT-S

Baujahr ca. ab 1979

Mit dem EOT-S wurde 1979 das erste Tachymeter aus

Jena mit automatischer digitaler Streckenmessung, einer

digitalen absoluten Winkelmessung sowie speziellen Programmen zur Sportmessung vorgestellt. Dieses Gerät

wurde 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau erstmals

erfolgreich für die Sportmessung bei verschiedenen

Disziplinen eingesetzt.

Tachymeterautomat RECOTA

Baujahr ca. ab 1980

Bei dem RECOTA handelt es sich um ein mit einem Mikrocomputer erweitertem RETA, welches mittels internen geodätischen Rechenprogrammen Koordinateninformationen bereits im Felde erzeugt.

Registrierendes Tachymeter

RETA 3A

Baujahr ca. ab 1989

Die 1989 vorgestellten Tachymeter RETA 3A und RETA 20A waren die letzten unter DDR-Verhältnissen in Jena entwickelten Geräte. Die Streckenmessgenauigkeit lag bei 3…4 mm + 2 ppm * D und dieWinkelmessgenauigkeit betrug 3" bzw. 1". Die Miniaturisierung war vorangeschritten, sodass das Gewicht auf 7,0 kg bzw. 7,2 kg reduziert werden konnte. Mitgeliefert wurden umfangreiche Berechnungsprogramme, die auch eine automatische

Korrektur der Messdaten im Feld ermöglichten.

Phototheodolit Photeo 19/1318

Baujahr ca. ab 1950 ?

Terrestrisch- photogrammetrisches Aufnahmegerät für die Anfertigung von Messbildern zur Herstellung von topographischen Karten und Katasterkarten, technischen Plänen für den Bau von Verkehrslinien, Talsperren usw. sowie zur Durchführung von Architekturvermessungen.

Redta I, II und III

Baujahr ca. ab 1932

Im Jahr 1922 begann die Entwicklung optischer Tachymeter

in Jena, nachdem die Firma Carl Zeiss die Patente des

schweizerischen Grundbuchgeometers R. Bosshardt und

des norwegischen Ingenieurs I. Dahl erworben hatte.

Tachymeter ermöglichen neben der Winkelmessung in

Hz und V, wie wir es von Theodoliten her kennen, zusätzlich

eine Distanzmessung zum jeweiligen Zielobjekt.

Im Mai 1925 wird das Redta I nach dem Prinzip von

Bosshardt vorgestellt, von dem es bis zum 2.Weltkrieg

noch zwei Weiterentwicklungen gab – das Redta II

(1932) -links im Bild zu sehen- und das Redta III (1937).

Repetitionstheodolit RTh I

Baujahr ca. ab 1924

Ein wichtiger technologischer Sprung wurde mit dem

1924 vorgestellten ersten optischen Theodoliten Th I erreicht. Er vereinigte alle wesentlichen Merkmale

eines modernen Vermessungsgerätes dieser Art:

– Glasteilkreise für die Horizontal- und Vertikalwinkelbestimmung,

– eine diametrale Kreisablesung mit Ablesemikroskopen,

die Exzentrizitätsfehler eliminierte,

– eine geschlossene Bauweise sowie

– eine U-förmige Theodolitstütze.

Astronomischer Theodolit

Theo 002

Baujahr ca. ab 1965

Neben den Serieninstrumenten, die in hohen Stückzahlen

produziert wurden, gab es auch Spezialausführungen von

Theodoliten, wie den astronomischen Theodolit Theo 002

aus dem Jahre 1965. Dieser Präzisionstheodolit

diente u.a. astronomischen Anschlussmessungen.

Einige technische Besonderheiten waren:

– ein Neigungskompensator zur Stabilisierung des Höhenindex,

– ein weiterer Neigungskompensator zur Stabilisierung

der Ziellinie des Fernrohres,

– die Teilkreisablesung mit einer Genauigkeit von 0,1".

Theodolit Theo 015 B

Baujahr ca. ab 1980

Besonderheiten

der Theodolitreihe B waren:

– Für die Einzelteil- und die Komponentenfertigung wurden

Taktstraßen errichtet, mit denen eine sehr gute

Wirtschaftlichkeit bei großen Stückzahlen erzielt wurde.

– Koaxial angeordnete Klemmen und Feintriebe garantierten

dem Anwender eine einfache und gute Bedienung.

– Die wartungsfreie und hochgenaue halbkinematische

Stehachse verminderte den Taumelfehler

drastisch, dadurch konnte auf eine Reiterlibelle verzichtet

werden.

– Koaxial angeordnete Grob-und

Fein-Kreiseinstellung

– Die automatische Stabilisierung des Höhenindex des

Vertikalkreises durch einen robusten Neigungskompensator brachte eine erhebliche Produktivitätssteigerung bei den Anwendern.